On remarque que la première note jouée est la. Bien que la tonalité du

morceau (si elle existe) soit tout à fait discutable, nous

considérerons que la tonalité de départ est la. Les entrées suivantes

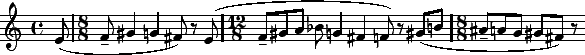

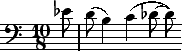

sont construites en imitation. La deuxième entrée est jouée à la

mesure ![]() à la quinte supérieure (donc en mi) par les

violons :

à la quinte supérieure (donc en mi) par les

violons :

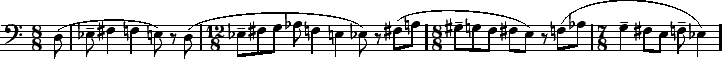

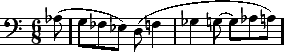

La troisième entrée est jouée à la mesure ![]() par les

violoncelles. Par rapport à la première entrée, elle est jouée à la

quinte inférieure (donc en ré) :

par les

violoncelles. Par rapport à la première entrée, elle est jouée à la

quinte inférieure (donc en ré) :

Les instruments à cordes entrent les uns à la suite des autres en

suivant le cycle des quintes jusqu'au mi![]() , comme décrit dans la

figure 6.

, comme décrit dans la

figure 6.

Les numéros se trouvant à l'extérieur du cycle

sont les numéros des mesures où les tonalités se trouvant à

l'intérieur du cycle sont annoncées. On remarque on observant les

numéros que le cycle est parcouru dans les deux sens. Les entrées se

font alternativement en montant et en descendant le cycle des

quintes. Cela jusqu'à la mesure ![]() où les deux extrêmes se

rejoignent. Dans un premier temps, les entrées sont

espacées de

où les deux extrêmes se

rejoignent. Dans un premier temps, les entrées sont

espacées de ![]() mesures, comme indiqué dans la figure

7.

mesures, comme indiqué dans la figure

7.

On observe qu'à partir de la mesure ![]() , il n'y a pas d'entrée pendant

, il n'y a pas d'entrée pendant

![]() mesures. A partir de la mesure

mesures. A partir de la mesure ![]() , ce qui correspond aux entrées

de do et fa#, nous avons deux entrées par mesure. Comme indiqué sur

la figure 8.

, ce qui correspond aux entrées

de do et fa#, nous avons deux entrées par mesure. Comme indiqué sur

la figure 8.

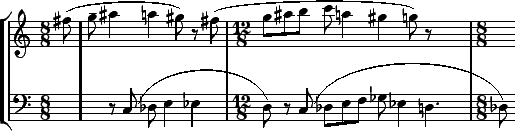

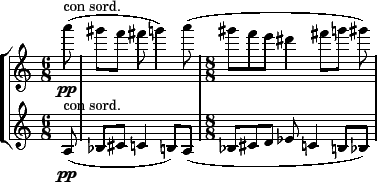

A la mesure ![]() par exemple, les entrées du violon

par exemple, les entrées du violon ![]() et des

contrebasses

et des

contrebasses ![]() et

et ![]() sont décalées d'un temps et se superposent,

formant ainsi un canon :

sont décalées d'un temps et se superposent,

formant ainsi un canon :

De même à la mesure ![]() , les tonalités do# et fa sont annoncées

respectivement par le violon

, les tonalités do# et fa sont annoncées

respectivement par le violon ![]() et les altos

et les altos ![]() et

et ![]() et ces

entrées sont décalées d'un temps. L'annonce de la tonalité de Si

et ces

entrées sont décalées d'un temps. L'annonce de la tonalité de Si

![]() , à la mesure

, à la mesure ![]() , met fin au canon. Nous restons pendant

, met fin au canon. Nous restons pendant ![]() mesures sans nouvelle entrée, stabilisé sur la tonalité de si

mesures sans nouvelle entrée, stabilisé sur la tonalité de si![]() .

.

Le cycle des quintes est complété à la mesure ![]() : les violons

: les violons ![]() et

et ![]() annoncent la tonalité de mi

annoncent la tonalité de mi![]() , et un temps après les

violoncelles

, et un temps après les

violoncelles ![]() et

et ![]() ainsi que les contrebasses annoncent la

tonalité de sol#.

ainsi que les contrebasses annoncent la

tonalité de sol#.

Nous pouvons déjà proposer un plan en utilisant les positions des entrées comme critère.

| mesure | partie | entrées |

|

|

exposition | la (mesure |

|

|

divertissement | aucune |

|

|

canon | fa# et do (mesure |

|

|

pédale si |

Si |

|

|

strette | mi |

A partir de la mesure ![]() , le cycle des quintes est parcouru du mi

, le cycle des quintes est parcouru du mi![]() vers le la. Les tonalités sont de nouveau annoncées, mais cette

fois-ci dans l'ordre inverse comme le précise la figure

9.

vers le la. Les tonalités sont de nouveau annoncées, mais cette

fois-ci dans l'ordre inverse comme le précise la figure

9.

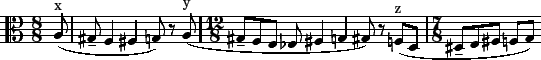

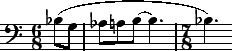

A partir de ce moment, toutes les entrées se font en mouvement contraire. Si on observe le thème de départ (en la) en mouvement contraire, on a

On observe, aussi bien au niveau des annonces des tonalités qu'au

niveau des mouvements mélodiques un effet de symétrie. En toute

subjectivité, l'effet obtenu est comparable à celui que l'obtient en

déformant une surface réfléchissante qui, à partir d'un certain niveau

de concavité (par exemple un rétroviseur posé du mauvais coté...),

se met à refléter le monde à l'envers (un effet similaire est obtenu

avec les lentilles des objectifs).

Pour revenir à des aspects qui mettront plus aisément les lecteurs en

accord avec ma vision des choses. La première annonce est faite en

mi![]() à la mesure

à la mesure ![]() (violons

(violons ![]() et

et ![]() , violoncelles

, violoncelles ![]() et

et ![]() ,

contrebasses), où seule la tête du thème (

,

contrebasses), où seule la tête du thème (![]() ) est exposée :

) est exposée :

A la mesure ![]() , les mêmes pupitres jouent la partie

, les mêmes pupitres jouent la partie ![]() du thème

transposé en la

du thème

transposé en la![]() :

:

Ce découpage du thème est achevé à la mesure ![]() , où les violoncelles

et les contrebasses annoncent la partie

, où les violoncelles

et les contrebasses annoncent la partie ![]() du thème en ré

du thème en ré![]() :

:

La figure 10 nous montre comment les trois

tonalités mi![]() , la

, la![]() et ré

et ré![]() sont utilisées pour ré-exposer le

thème en rapprochant les entrées (toutes les

sont utilisées pour ré-exposer le

thème en rapprochant les entrées (toutes les ![]() mesures). Le thème ne

s'expose qu'une fois, mais par fragments, provocant un effet de chute

libre. Cette instabilité est renforcé par le fait que thème est

poursuivi une quinte plus bas à chaque fois qu'il est repris.

mesures). Le thème ne

s'expose qu'une fois, mais par fragments, provocant un effet de chute

libre. Cette instabilité est renforcé par le fait que thème est

poursuivi une quinte plus bas à chaque fois qu'il est repris.

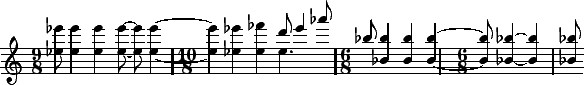

Pendant ce temps, les violons ![]() et

et ![]() , ainsi que les altos

remontent le cycle des quintes dans l'autre sens et annonçant les

tonalités rencontrées en ne jouant qu'une seule note de chacune. On

observe ci-dessous les violons

, ainsi que les altos

remontent le cycle des quintes dans l'autre sens et annonçant les

tonalités rencontrées en ne jouant qu'une seule note de chacune. On

observe ci-dessous les violons ![]() et

et ![]() à partir de la mesure

à partir de la mesure ![]() :

:

Dans la lignée de l'effet décrit plus haut, trois tonalités sont

annoncées en deux mesures, les violons descendant d'une quarte à

chaque nouvelle annonce accentuent l'effet de chute libre. Les mesures à

partir de ![]() sont consacrées aux annonces de do et fa# en

strette. De façon analogue au canon observé au début du mouvement, on

observe l'annonce des tonalités de sol et si(mesure

sont consacrées aux annonces de do et fa# en

strette. De façon analogue au canon observé au début du mouvement, on

observe l'annonce des tonalités de sol et si(mesure ![]() ), puis ré et

mi (mesure

), puis ré et

mi (mesure ![]() ). Le cycle des quintes est refermé à la mesure

). Le cycle des quintes est refermé à la mesure ![]() par

l'annonce simultanée du thème (violons

par

l'annonce simultanée du thème (violons ![]() ) et de son reflet (violons

) et de son reflet (violons ![]() ) :

) :

La partie ![]() du thème est, à la mesure

du thème est, à la mesure ![]() , jouée en strette en

alternance avec son reflet. Le mouvement est clôt par deux entrées

simultanées de

, jouée en strette en

alternance avec son reflet. Le mouvement est clôt par deux entrées

simultanées de ![]() (violons

(violons ![]() ) et de son reflet (violons

) et de son reflet (violons ![]() ) joués

en augmentation, et se terminant sur un la joué à l'unisson. Ces

considérations nous amènent à proposer un découpage du mouvement à

partir de la mesure

) joués

en augmentation, et se terminant sur un la joué à l'unisson. Ces

considérations nous amènent à proposer un découpage du mouvement à

partir de la mesure ![]() :

:

| mesure | partie | entrées |

|

|

exposition du thème inversé | mi |

|

|

strette | do et fa# (mesure |

|

|

canon | sol et si(mesure |

|

|

pédale mi |

la et son reflet superposés(mesure |

|

|

strette | la et son reflet alternés (mesure |

|

|

coda | la et son reflet superposés (mesure |